「ふるさと納税はお得」という話をよく耳にするけれど、本当に誰にでもおすすめできる制度なのでしょうか?

テレビやインターネットでは、豪華な返礼品や節税効果が話題になりがちですが、その裏には意外と知られていないデメリットや注意点が存在します。

仕組みをよく理解しないまま始めてしまうと、「思っていたのと違った」「かえって損をしてしまった」ということにもなりかねません。

この記事では、ふるさと納税のデメリットに焦点を当て、制度の仕組みから注意点、そして後悔しないための活用ポイントまで詳しく解説します。

ご自身がふるさと納税を利用すべきかどうかの判断材料として、ぜひお役立てください。

- ふるさと納税の基本的な仕組みと「お得」と言われる理由

- ふるさと納税の7つの具体的なデメリット

- ふるさと納税の利用が向いていない人の特徴

- デメリットを回避し、賢く活用するためのポイント

- ご自身がふるさと納税を利用すべきかどうかの判断基準

💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」

😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」

😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」

お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。

「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。

ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…

そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?

マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁

無料相談の予約は1分で簡単予約!

お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?

\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/

ふるさと納税の仕組みと「お得」と言われる理由

ふるさと納税が多くの人にとって魅力的な制度であることは間違いありません。

しかし、そのメリットを最大限に活かすためには、まず制度の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、ふるさと納税の仕組みと、なぜ「お得」だと言われるのか、その理由を改めて確認していきましょう。

ふるさと納税の仕組みをおさらい

ふるさと納税は、自分が応援したいと思う都道府県や市区町村(自治体)へ寄付ができる制度です。寄付を行うと、その合計額から2,000円を引いた金額が、翌年に納める住民税や所得税から控除(または還付)されます。

つまり、実質的な自己負担額は2,000円で、寄付先の自治体から地域の特産品などの「返礼品」を受け取ることができる、というのが大きな特徴です。(総務省|ふるさと納税のしくみより)

例えば、ある人が30,000円を自治体に寄付した場合、

- 自己負担額:2,000円

- 税金の控除額:28,000円(30,000円 – 2,000円)

となり、実質2,000円の負担で、寄付先の自治体から返礼品を受け取れることになります。

この「税金の控除」と「返礼品」の組み合わせが、ふるさと納税が「お得」と言われる主な理由です。

ただし、控除される金額には、その人の所得や家族構成によって上限額が設けられています。

ふるさと納税の主なメリット・魅力

ふるさと納税の仕組みを理解すると、そのメリットや魅力がより明確になります。

多くの人がこの制度を活用する理由は、単に「お得」だからというだけではありません。

ここでは、ふるさと納税が持つ主なメリットと魅力をご紹介します。

1. 実質2,000円の負担で返礼品がもらえる

ふるさと納税最大の魅力は、なんといっても返礼品の存在です。

寄付額から2,000円を差し引いた金額が税金から控除されるため、実質的な自己負担は2,000円。

その負担で、寄付先の自治体からお肉や海産物、果物といった特産品や、日用品、工芸品、旅行券など、多種多様な返礼品を受け取ることができます。

普段はなかなか手が出ないような、少し豪華な品物を楽しむきっかけにもなるでしょう。

2. 寄付金の使い道を指定し、地域を応援できる

ふるさと納税は、自分が生まれ育った故郷だけでなく、応援したいと感じるどの自治体へも寄付が可能です。

さらに、多くの自治体では寄付金の使い道を「子育て支援」「自然環境の保全」「歴史的建造物の保護」といった具体的な事業から選ぶことができます。

自分の意思で税金の使い道を選び、特定の地域や取り組みを直接応援できる点は、社会貢献としての大きな意義を持っています。(総務省|よくわかる!ふるさと納税より)

3. 支払い方法によってはポイントが貯まる

ふるさと納税の寄付は、多くのポータルサイトでクレジットカード決済が可能です。

そのため、寄付金額に応じてクレジットカードのポイントを貯めることができます。

例えば、ポイント還元率1%のカードで50,000円を寄付した場合、500円相当のポイントが付与されます。

実質負担額である2,000円の一部をポイントで補うこともでき、よりお得に制度を活用できます。

実は損をする?ふるさと納税のデメリット7つ

ここまでふるさと納税の魅力的な側面をご紹介してきましたが、その一方で、仕組みを正しく理解しておかないと「損をした」と感じてしまう可能性のあるデメリットも存在します。

お得な制度を賢く利用するためにも、事前に注意すべき点をしっかりと把握しておきましょう。

ここでは、見落としがちな7つのデメリットを具体的に解説します。

デメリット①|2,000円の自己負担が避けられない

ふるさと納税のメリットを語る際、「実質負担2,000円」という言葉がよく使われます。

しかし、これは裏を返せば「最低でも2,000円の自己負担は必ず発生する」というデメリットに他なりません。

ふるさと納税は、寄付した合計金額から2,000円を引いた額が税金の控除対象となる仕組みです。

つまり、この2,000円は控除されず、純粋な持ち出しとなります。

たとえ寄付額が10,000円でも100,000円でも、その年にふるさと納税を行う限り、一律で2,000円を負担する必要があります。

もちろん、2,000円以上の価値がある返礼品を選べば金銭的なお得感は得られます。

しかし、「何もしなければ発生しなかった出費」であることも事実です。

わずかでも出費を避けたい、返礼品に2,000円を支払う価値を感じないという方にとっては、明確なデメリットと言えるでしょう。

デメリット②|控除上限額を超える寄付は実質損になる

ふるさと納税で最も注意すべき点が、控除上限額の存在です。

自己負担2,000円で済むのは、この上限額の範囲内で寄付を行った場合に限られます。

もし上限額を超えて寄付をしてしまうと、その超過分は全額自己負担となり、純粋な寄付、つまり「持ち出し」になってしまいます。

控除上限額は、寄付をする本人の年収(所得)や家族構成(配偶者や扶養家族の有無など)によって一人ひとり異なります。

例えば、控除上限額が60,000円の人が80,000円の寄付をした場合を考えてみましょう。

- 上限内の寄付額:60,000円

- この部分の自己負担は2,000円

- この部分の自己負担は2,000円

- 上限を超えた額:20,000円(80,000円 – 60,000円)

- この20,000円は全額自己負担

- この20,000円は全額自己負担

- 合計の自己負担額:22,000円(2,000円 + 20,000円)

このように、上限を超えた分は税金の控除が適用されず、そのまま自己負担としてのしかかってきます。

お得になるはずのふるさと納税で損をしないためには、事前にご自身の正確な控除上限額を把握しておくことが不可欠です。(総務省|ふるさと納税のしくみより)

デメリット③|税金の前払いであり節税効果はほとんどない

「ふるさと納税は節税になる」というイメージが広く浸透していますが、これは厳密には誤解です。

ふるさと納税は、納めるべき税金の総額を減らす「節税」ではなく、本来住んでいる自治体に納める税金を、応援したい別の自治体に「前払い」している状態に近い制度です。

支払う税金の総額はほぼ変わらない

ふるさと納税で行った寄付金は、自己負担額の2,000円を除いた全額が、翌年の所得税からの還付や住民税からの控除という形で差し引かれます。

つまり、本来であれば翌年にまとめて納税するはずだった金額の一部を、年の途中で「寄付」という形で先払いしているに過ぎません。

納税先が「今住んでいる自治体」から「寄付先の自治体」に変わるだけで、支払う税金の合計額が大きく減るわけではないのです。

わずかな節税効果と「お得」の正体

ただし、ごくわずかながら節税効果が生まれるケースはあります。

ふるさと納税は所得税の「寄附金控除」の対象であり、課税所得金額を減らす効果があるためです。

所得税は累進課税(所得が高いほど税率が上がる)なので、所得税率が高い人ほど、ほんの少しだけ納税額が少なくなる可能性があります。

しかし、多くの人にとってのふるさと納税の「お得」の正体は、節税効果そのものではなく、「実質2,000円の負担で、それを上回る価値の返礼品がもらえる」という点にあります。

節税を主な目的としてふるさと納税を行うと、期待外れの結果に終わってしまう可能性が高いでしょう。(国税庁 No.1155 ふるさと納税より)

デメリット④|確定申告や申請手続きの手間がかかる

ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、寄付をした後に必ず申請手続きが必要になります。

自動的に税金が安くなるわけではないため、この手続きを負担に感じる方にとっては大きなデメリットとなります。

手続きには、主に2つの方法があります。

1. ワンストップ特例制度

会社員など、もともと確定申告の必要がなく、1年間の寄付先が5自治体以内の方であれば、「ワンストップ特例制度」を利用できます。

これは確定申告に比べて簡易的な手続きですが、以下の手間が発生します。

- 書類の準備:寄付をするたびに、自治体から送られてくる「申告特例申請書」に必要事項を記入します。

- 本人確認書類の添付:マイナンバーカードのコピー、または通知カードと運転免許証のコピーなどを添付する必要があります。

- 郵送:準備した書類を、寄付した自治体それぞれに郵送しなければなりません。

5つの自治体に寄付した場合、5通の書類を準備し、郵送する必要があります。

また、申請期限は寄付した翌年の1月10日(必着)と定められており、年末に寄付をした場合は手続きを急ぐ必要があります。

2. 確定申告

自営業者や、医療費控除・住宅ローン控除などで確定申告をする方、または6自治体以上に寄付をした方は、確定申告で手続きを行う必要があります。

- 書類の保管:寄付のたびに各自治体から送付される「寄附金受領証明書」を、確定申告の時期(翌年2月16日~3月15日頃)まで、すべて紛失しないように保管しておく必要があります。

- 申告書の作成:源泉徴収票など他の必要書類とあわせて、確定申告書に寄付金控除に関する項目を記入し、税務署に提出します。

最近ではオンラインで完結する方法も増えていますが、どちらの方法にせよ、書類を管理し、期限内に申請するという作業は避けられません。

こうした事務的な手続きが苦手な方や、忙しくて時間を確保できない方にとっては、デメリットと言えるでしょう。

デメリット⑤|控除・還付の効果は寄付の翌年まで受けられない

ふるさと納税は、寄付を行ったその時点ですぐに金銭的なメリットを享受できるわけではありません。

税金の控除や還付といった恩恵を受けられるのは、寄付を行った翌年になってからです。

寄付は1月1日から12月31日までに行ったものがその年の分として扱われますが、税金への反映タイミングは申請方法によって異なります。

- 確定申告の場合

- 所得税からの還付:寄付した翌年の4月~5月頃に、指定した口座へ還付金が振り込まれます。

- 住民税からの控除:寄付した翌年の6月以降に納める住民税が、本来の金額から減額されます。

- ワンストップ特例制度の場合

- 住民税からの控除のみ:寄付した翌年の6月以降に納める住民税が、所得税還付分もまとめて減額されます。

いずれの方法でも、寄付をした年の家計がすぐに楽になるわけではありません。

例えば2025年に寄付をした場合、その効果を実感できるのは早くても2026年の4月以降です。

寄付は先払いである一方、その見返りである税金の軽減効果は未来の時点、しかも数ヶ月後に訪れます。

このタイムラグを理解しておかないと、「寄付でお金を使ったのに、すぐにお得にならない」と感じてしまう可能性があります。

手元の資金に余裕がない状態で多額の寄付をすると、一時的に家計を圧迫する要因にもなりかねないため注意が必要です。

デメリット⑥|自治体によっては返礼品がもらえない場合がある

ふるさと納税の大きな魅力は返礼品ですが、すべての寄付に対して返礼品が用意されているわけではありません。

主に、以下の2つのケースでは返礼品を受け取ることができません。

1. 自分が住んでいる自治体へ寄付した場合

制度の趣旨に基づき、現在住民票を置いている自治体へ寄付をしても、返礼品を受け取ることはできません。

これは、総務省からの通知により、地場産品のPRというふるさと納税の目的を鑑み、住民への返礼品送付を自粛するよう各自治体に要請されているためです。

例えば、東京都世田谷区に住んでいる人が世田谷区にふるさと納税をしても、返礼品の対象外となります。

もちろん、自分が住む自治体を応援したいという気持ちで寄付をすること自体は可能です。

その場合、返礼品はもらえませんが、寄付金控除(税金の控除・還付)は通常通り受けることができます。

2. もともと返礼品を用意していない自治体や寄付金の使い道を選んだ場合

自治体によっては、災害支援などを目的とした寄付を募っており、返礼品を用意していないケースがあります。

例えば、大規模な自然災害の被災地支援のための代理寄付などがこれにあたります。

また、通常のふるさと納税でも、寄付金の使い道を選ぶ際に「返礼品不要」という選択肢を設けている自治体も存在します。

返礼品よりも純粋な地域貢献を優先したいという寄付者の意思を尊重するための取り組みです。

「寄付をすれば必ず返礼品がもらえる」と思い込んでいると、後でがっかりしてしまう可能性があります。

特にご自身の住民票がある自治体への寄付を検討する際は、この点を十分に理解しておく必要があります。(総務省|ふるさと納税ポータルサイト よくある質問より)

デメリット⑦|控除を受けられるのは寄付をした本人のみ

ふるさと納税による税金の控除(還付・控除)は、寄付を行った名義人本人の所得税・住民税に対してのみ適用されます。

これは、家族であっても例外ではありません。共働きのご家庭などで起こりがちな、名義に関するミスには特に注意が必要です。

支払いの名義と寄付の申込者名義は一致させる

例えば、以下のようなケースでは税金の控除が受けられなくなってしまいます。

- ケース1: 妻(扶養外)の名義でふるさと納税の申し込みをし、支払いを夫名義のクレジットカードで行った。

- ケース2: 夫(納税者)の名義で申し込みをしたが、申し込みサイトのアカウントが妻のもので、支払いも妻名義のクレジットカードで行った。

税金の控除を受けるためには、「寄付の申込者名義」と「寄付金の支払者(クレジットカード等の決済者)名義」が、控除を受けたい納税者本人と完全に一致している必要があります。

収入のない家族の名義では控除されない

また、収入のない専業主婦(主夫)の方や、扶養に入っているお子様の名義で寄付を行っても、そもそも納めるべき所得税や住民税がないため、税金の控除を受けることはできません。

返礼品目的で家族の名義を借りて寄付をしても、それは単なる高価な買い物になってしまうため、必ず納税者本人の名義で申し込むようにしてください。

「誰の名義で寄付をしても、家計は同じだから」と考えてしまいがちですが、税金の制度上は厳格に個人単位で判断されます。

この原則を知らないと、せっかく寄付をしても控除が適用されず、大きな損につながる可能性があります。(総務省|ふるさと納税ポータルサイト よくある質問より)

ふるさと納税、やめたほうがいいのはどんな人?

ここまで解説してきたデメリットを踏まえると、ふるさと納税の利用が必ずしもすべての人にとって「お得」とは言えないことがわかります。

むしろ、個人の状況によっては利用を避けたほうが賢明なケースも少なくありません。

では、具体的にどのような人がふるさと納税に不向きなのでしょうか。ご自身の状況と照らし合わせながら確認していきましょう。

所得が低い・税金を納めていない人

ふるさと納税の根幹は、納めるべき税金があることを前提とした制度です。

そのため、そもそも所得が低く、所得税や住民税を納めていない方は、この制度のメリットを享受することができません。

具体的には、以下のような方が該当します。

- 専業主婦(主夫)の方

- 学生の方(アルバイト収入が非課税の範囲内)

- 年収が低く、住民税非課税世帯の方

- 扶養の範囲内でパートをしている方

これらの人々がふるさと納税を行うと、税金の控除や還付といった恩恵が一切ないため、寄付した金額がまるごと自己負担になってしまいます。

これは実質的に「返礼品を定価以上で購入している」のと同じ状態であり、金銭的には大きな損となります。

ご自身が税金を納めているかどうか不明な場合は、お勤め先から受け取る住民税の課税決定通知書や源泉徴収票で確認することができます。

ふるさと納税を検討する前に、まずはご自身が税金の控除対象となるかどうかを必ず確認しましょう。

他の税額控除を優先すべき人

ふるさと納税以外にも、税金の負担を軽減する制度は存在します。その代表例が「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。

もし住宅ローン控除を適用した結果、納めるべき税額がゼロ、あるいは非常に少なくなっている場合、ふるさと納税をしてもメリットを得られない可能性があります。

住宅ローン控除は、所得税から直接差し引かれる強力な税額控除です。所得税だけで控除しきれなかった場合は、残りの控除額を住民税からも差し引くことができます。

もし、この住宅ローン控除だけで所得税と住民税の大部分が控除され、ふるさと納税の控除額が入り込む余地がなくなってしまっている場合、ふるさと納税で寄付をしても自己負担額が増えるだけで、損をしてしまいます。

特に、住宅ローン控除を初めて適用する年(入居した翌年)は控除額が大きくなる傾向があるため、注意が必要です。

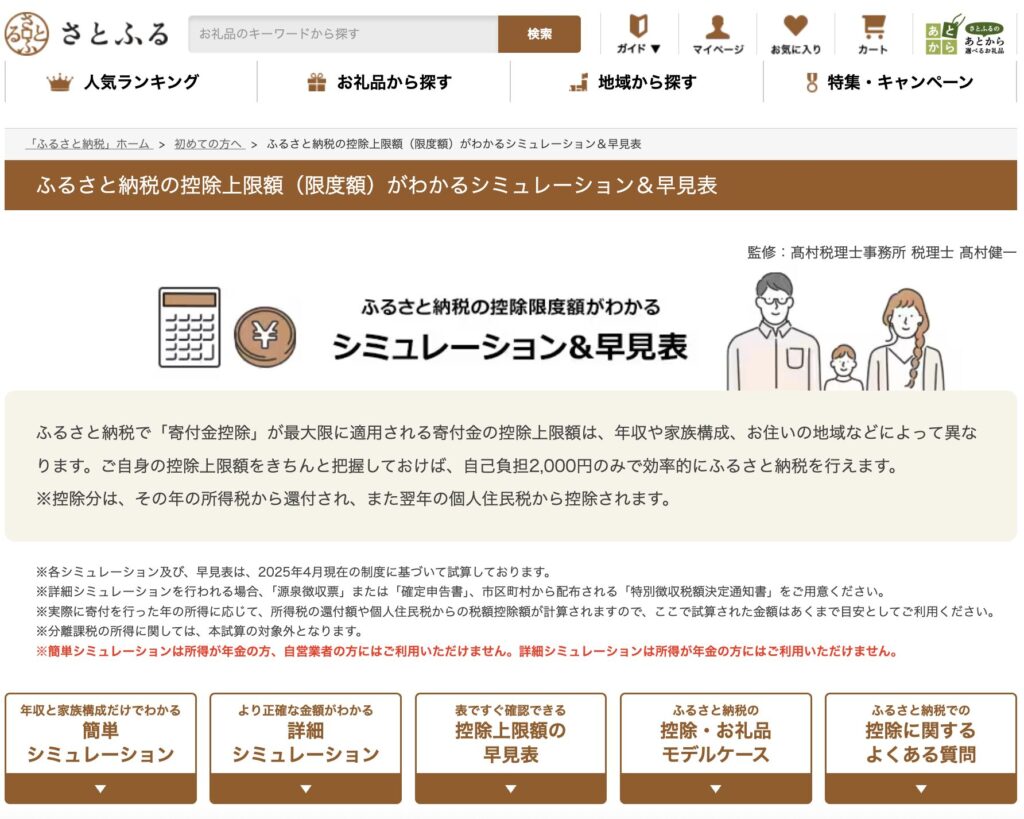

自分の控除額を確認する方法

ご自身がふるさと納税の上限額まで寄付できるか不安な場合は、まず、ふるさと納税の各種ポータルサイトで提供されている控除上限額のシミュレーションを試してみましょう。

多くのシミュレーターには住宅ローン控除の金額を入力する欄が設けられており、より正確な上限額を算出することができます。

住宅ローン控除の他にも、医療費控除など他の控除を多用している方も同様の状況になり得ます。

ふるさと納税は、あくまで様々な控除を適用した上で、なお納めるべき税金が残っている場合に有効な制度だと理解しておきましょう。

退職予定など一時的な収入変動がある人は要注意

ふるさと納税の控除上限額は、寄付をするその年の1月1日から12月31日までの所得によって決まります。

一方で、控除が適用されるのは翌年の住民税です。この仕組み上、翌年に収入が大きく変動する予定のある方は、特に注意が必要です。

退職・休職を予定しているケース

最も注意すべきなのは、年内に退職を予定しているケースです。

例えば、2025年中に高収入を得ていた方が、その年の所得を基準に上限額いっぱいの寄付をしたとします。

しかし、2026年から退職して収入がなくなると、翌年6月以降に支払うべき住民税そのものが発生しないか、大幅に減少します。

その結果、本来控除されるはずだった金額が控除しきれず、ふるさと納税の寄付分がまるごと自己負担になってしまうリスクがあります。

産休・育休に入る方や、転職によって一時的に収入が下がる方も同様です。

翌年の収入を見越して、寄付額を慎重に決めるか、その年の利用は見送るという判断も必要になるでしょう。

手元の資金に余裕がない人

ふるさと納税は、税金の「前払い」であるという性質上、寄付をする時点では一時的にまとまったお金を立て替える必要があります。

税金の控除・還付によって後から戻ってくるとはいえ、それは数ヶ月先の話です。

例えば、控除上限額が10万円の人が上限まで寄付をする場合、まずは10万円をクレジットカードなどで支払う必要があります。

この10万円が家計を圧迫してしまうような状況では、ふるさと納税の利用はおすすめできません。

貯蓄を切り崩したり、生活費を切り詰めたりしてまで無理に寄付をすると、本来の目的である「お得な制度の活用」からかけ離れてしまいます。

ふるさと納税は、あくまで日々の生活に影響のない範囲の余裕資金で行うべきものと心得ておきましょう。

手続きや書類管理を面倒に感じる人

ふるさと納税のメリットを享受するためには、寄付後の申請手続きが不可欠です。

この手続きを「面倒だ」と感じる、あるいは忘れてしまいそうな方は、ふるさと納税に向いていないかもしれません。

前述の通り、税金控除の手続きには「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類がありますが、どちらも一定の手間と自己管理が求められます。

- ワンストップ特例制度の場合:寄付するたびに申請書を記入し、本人確認書類を添付して、各自治体へ郵送

する必要があります。寄付先が増えれば増えるほど、その手間は倍増します。

- 確定申告の場合:各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を、翌年の申告時期まで一枚も紛失せずに保管しておく必要があります。

もし、これらの手続きを忘れてしまうと、税金の控除は一切行われません。

その場合、自己負担2,000円どころか、寄付した金額の全額が自己負担となり、ただ「返礼品を高い値段で買った」だけの結果に終わってしまいます。

日々の生活が忙しく、細かい書類作業にまで手が回らない方や、こうした手続きにストレスを感じてしまう方は、無理にふるさと納税を利用しない方が、精神的な負担がなくて済むかもしれません。

寄付の意義や返礼品に魅力を感じない人

結局のところ、ふるさと納税は「寄付」という行為を通じて、実質2,000円の自己負担で「返礼品」を手に入れる制度です。

そのため、この2つの要素に魅力を感じられないのであれば、利用する意味はほとんどありません。

- 返礼品に興味がない:お肉や果物、海産物などの特産品に興味がなかったり、すでに十分満たされていると感じていたりする場合、魅力的な返礼品を見つけるのは難しいかもしれません。

無理に不要なものを選んでも、結局は持て余してしまうだけです。2,000円の自己負担と手続きの手間をかけてまで欲しいものがない、という方には不向きです。

- 特定の地域を応援したい気持ちがない:ふるさと納税は、自分の故郷や災害被災地、応援したい活動を行う自治体などを支援できる社会貢献の側面も持っています。

しかし、そうした寄付の意義に関心がなく、「どこに寄付しても同じ」と感じる場合、制度本来の楽しみは半減してしまいます。

自己負担金と手間をかけても、「この返礼品が欲しい」「この地域を応援したい」というポジティブな動機がないのであれば、無理にふるさと納税の流行に乗る必要はないでしょう。

後悔しないための活用ポイントと注意点

ここまでふるさと納税のデメリットや、利用が向いていない人の特徴を解説してきましたが、これらは事前にポイントを押さえておけば、その多くが回避可能です。

制度の注意点を正しく理解し、計画的に利用することで、ふるさと納税は家計の大きな味方になります。

ここでは、後悔しないために知っておきたい活用ポイントと具体的な注意点をご紹介します。

控除上限額を事前に確認し計画的に寄付する

ふるさと納税で最も避けたい失敗が、「控除上限額を超えて寄付してしまい、多額の自己負担が発生すること」です。

これを防ぐためには、寄付を始める前にご自身の正確な控除上限額を把握することが何よりも重要です。

シミュレーターの活用が基本

控除上限額は、ふるさと納税のポータルサイト(「さとふる」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」など)が提供しているシミュレーターで簡単に調べることができます。

多くの場合、「かんたんシミュレーター」と「詳細シミュレーター」が用意されています。

特に、住宅ローン控除や医療費控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)などを利用している方は、それらの金額も入力できる詳細シミュレーターの利用を強くおすすめします。

いつの年収で計算する?

控除額の計算に使うのは、前年の年収ではなく、寄付を行うその年(1月〜12月)の“見込み”年収です。

会社員の方であれば、年末近くになるとその年の源泉徴収票が発行されるため、それに基づいて計算するのが最も正確です。

年の途中であれば、昨年の源泉徴収票を参考にしつつ、今年の収入状況(昇給や残業代の増減など)を考慮して計算しましょう。

上限額を把握したら、その金額を超えないように寄付の計画を立てることが大切です。

上限ギリギリを狙うのではなく、少し余裕を持たせた金額に抑えておくと、予期せぬ収入変動があっても安心です。

ワンストップ特例制度を活用して手続きを簡略化する

「手続きが面倒」というデメリットを回避する最も効果的な方法が、「ワンストップ特例制度」を最大限に活用することです。

この制度を使えば、確定申告を行うことなく、ふるさと納税の税金控除手続きを完了させることができます。

ワンストップ特例制度の利用条件

この制度を利用できるのは、以下の2つの条件を両方とも満たす方です。

- 確定申告が不要な給与所得者等であること

- 年末調整を行う会社員や公務員の方が主な対象です。自営業者や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告が必要な方は利用できません。

- 年末調整を行う会社員や公務員の方が主な対象です。自営業者や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告が必要な方は利用できません。

- 1年間の寄付先自治体が5つ以内であること

- 寄付の回数ではなく、自治体の数でカウントします。同じ自治体に複数回寄付しても「1自治体」と数えます。

この条件に当てはまる方は、確定申告よりも手続きが簡単なワンストップ特例制度の利用が断然おすすめです。

寄付先を5自治体以内に絞るだけで、面倒な確定申告の手間から解放されます。

計画的に寄付先を選び、この制度を賢く利用しましょう。

返礼品の内容・還元率を考えて寄付先を選ぶ

自己負担額2,000円の価値を最大限に高めるためには、どの返礼品を選ぶかが非常に重要です。

せっかく寄付をするなら、満足度の高い品物を選びたいものです。そのための指標として「還元率」と「生活への貢献度」を意識してみましょう。

「還元率」を参考にする

還元率とは、寄付金額に対する返礼品の市場価格の割合を示す目安です。

総務省の規定により、返礼品の調達額は寄付額の3割以下と定められています。

計算式: 返礼品の市場価格 ÷ 寄付金額 × 100 = 還元率(%)

例えば、10,000円の寄付でもらえる返礼品が市場で3,000円で販売されている場合、還元率は30%となります。

この還元率が高いほど、いわゆる「お得な」返礼品と言えます。ふるさと納税のポータルサイトでは、特集記事などで還元率の高い返礼品が紹介されていることも多いため、寄付先を選ぶ際の参考にするのも一つの方法です。

日用品や必需品を選ぶのも賢い選択

豪華な特産品は魅力的ですが、必ずしもそれだけが正解ではありません。

トイレットペーパーやティッシュペーパー、洗剤、タオルといった日用品を返礼品として選ぶのも、非常に賢い活用法です。

これらの品は、いずれにせよ日々の生活で購入が必要なものです。

ふるさと納税で手に入れることで、普段の買い物でかかるはずだった支出を直接的に減らすことができます。

これは、食費や雑費の節約につながり、家計への貢献度が高い選択と言えるでしょう。

ご自身のライフスタイルに合わせて、「特別な体験」をくれる返礼品と、「日々の生活」を助けてくれる返礼品をバランス良く選ぶのがおすすめです。

寄付のタイミングに注意し無理のない範囲で利用する

ふるさと納税は、計画的に行うことでそのメリットを最大限に活かせます。

特に寄付のタイミングは、手続きのしやすさや返礼品の選択肢に影響を与えるため、注意が必要です。

繰り返しになりますが、ふるさと納税は手元の余裕資金で行うものです。控除上限額いっぱいまで寄付することが目的ではありません。

特に収入が不安定な方や、近い将来に大きな支出を控えている方は、寄付額を控えめにするのが賢明です。

あくまで「楽しみながら、少しお得になる」というスタンスで、無理のない範囲で制度を活用することが、後悔しないための最も大切なポイントです。

ふるさと納税は「やる・やらない」より“自分に合うか”

この記事では、ふるさと納税のデメリットや注意点を中心に解説してきました。

豪華な返礼品や「お得」というイメージが先行しがちですが、その裏側には税金の仕組みや手続きの手間、そして向き不向きがあることをご理解いただけたかと思います。

ふるさと納税は、すべての人に手放しでおすすめできる万能な制度ではありません。

- 税金を納めており、控除上限額に余裕があるか

- 手元の資金に無理なく寄付ができるか

- 申請手続きの手間を許容できるか

- 欲しい返礼品や応援したい地域があるか

これらの問いに対して、ご自身がポジティブな答えを出せるかどうかが、利用を判断する上での大きな分かれ道となります。

周りがやっているから、何となくお得そうだから、という理由だけで始めると、思わぬところで損をしたり、面倒な手続きに後悔したりするかもしれません。

大切なのは、「やる・やらない」の二択で考えるのではなく、ご自身の収入状況、ライフスタイル、そして価値観に“合うかどうか”で判断することです。

本記事で解説したメリットとデメリット、そして活用ポイントを参考に、ご自身にとってふるさと納税が本当に魅力的な制度なのかを、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。